在许多人眼里,古籍修复是项神秘而神奇的工作,那些出现虫蛀、发霉、破损的古籍,经过古籍修复师的手再次“重获新生”。

宁波天一阁博物馆是文化部公布的12个国家级古籍修复中心之一,幽静的后院里,有一幢砖木结构3层小楼,楼上是古籍修复工作室。

一楼大门设置了密码锁,增添了一份神秘感。沿着楼梯上去,三楼里面的一间办公室。董捷正用镊子小心翼翼地拨弄着案板上破损不堪的泛黄的纸张。这是《台东涧溪鲍氏家谱》(第一册)150页中的一页,由于书页破损严重,塑料纸下面铺一张事先画好的与原书页尺寸一样的样板纸以做比对。薄如蝉翼的薄棉纸在董捷手下十分服帖,一会儿功夫,脆化需加固的一角就修补好了。

修复古籍不仅要练就一双巧手,还要借助喷壶、毛刷、镊子、锥子、大针之类的简单工具。也许有人会问,这种慢工出细活的工作,女人做最合适,男的恐怕坐不住。

在天一阁古籍修复工作室,毕业于金陵科技学院古籍修复专业的谢龙龙已埋头工作了四年。一本破损程度较为严重的台东家谱,是他近两个月的工作重心。

古籍修复不仅对修复人员的综合素质要求,对纸张甚至浆糊的要求也很高。谢龙龙的工作台上有一盆打稀的浆糊,用小麦淀粉手工调制。有时,需要几次调制,才能达到要求。

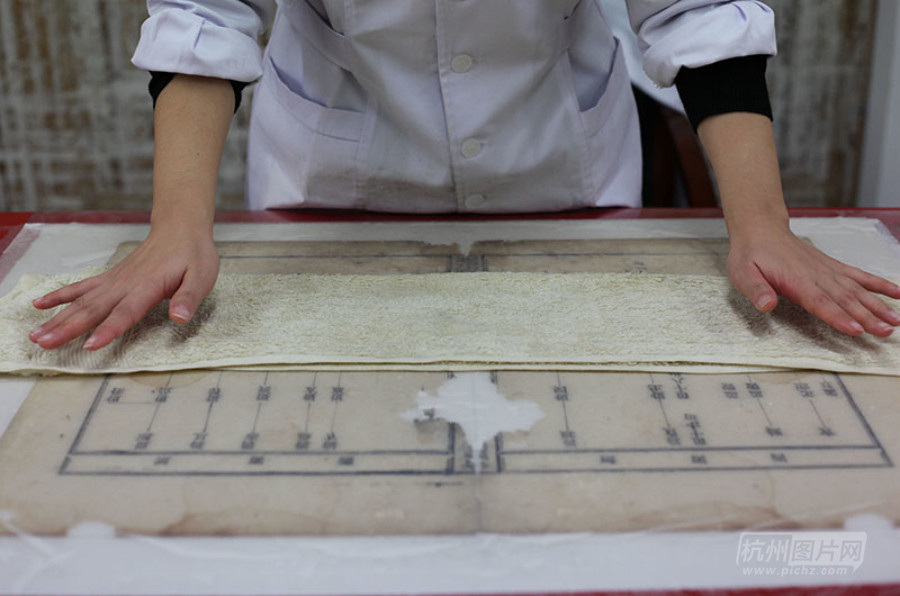

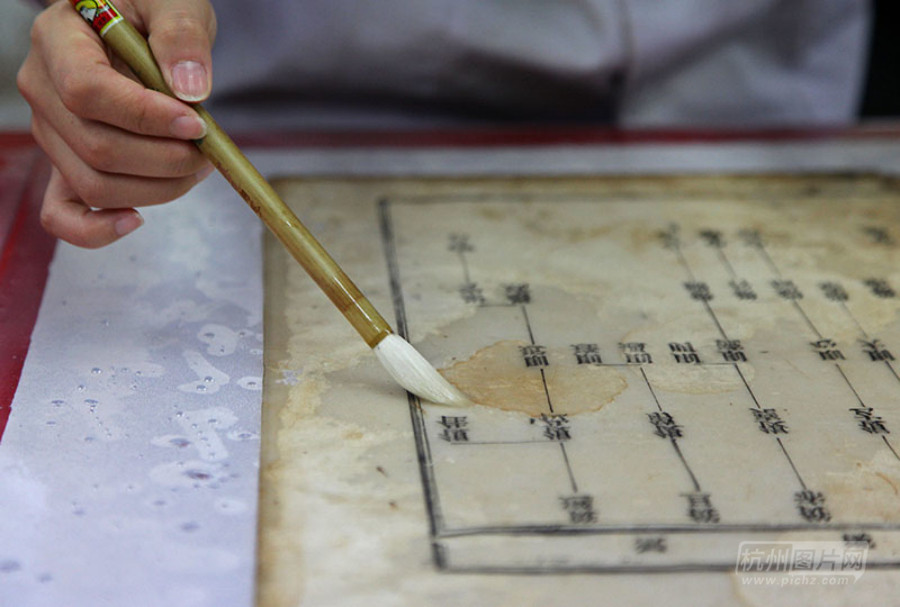

浆糊里泡一支毛刷,取备用竹纸,用美工刀裁开一条或用手撕出一角,蘸上浆糊,衬在破洞背面,再将多余部分移去。“补在破损上的竹纸,只能留出约2毫米的多余部分。”谢龙龙说,“第一年从修复普本开始,然后逐渐上手善本修复。这里的前辈对每一位新人的要求很严,哪怕一个细微的疏忽对古籍的保存都可能是致命的。”

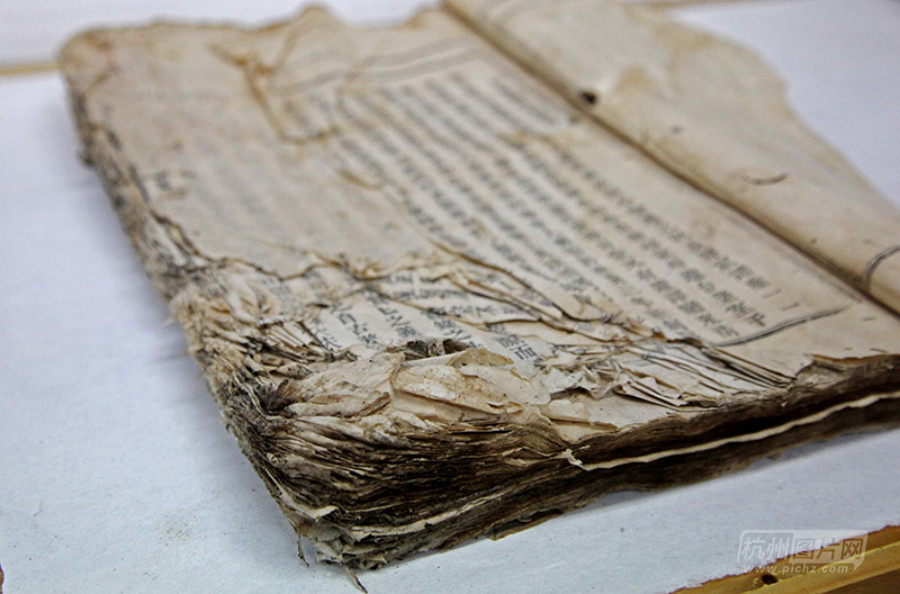

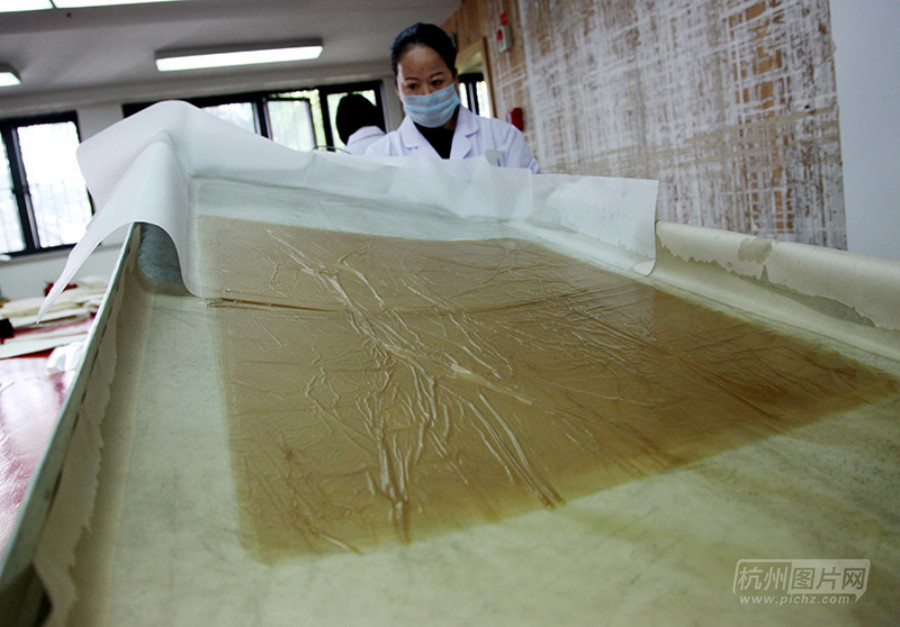

古籍修复,有种静谧的神秘感。当古籍修复室拿到一本泛黄古朴的书册时,首先要进行纸张无损检测,鉴定纸质酸碱度、白度等参数,根据古籍的破损情况确定修复方案;然后将书分解开来,拆书、洗书,根据原书的纸张规格,找到从纸质、颜色到装订线都相同或相近的修补材料;接着进入修补阶段,一般采取“湿补”、“加固”等技法,要让修补的部分与原书融为一体;最后压平和复原。

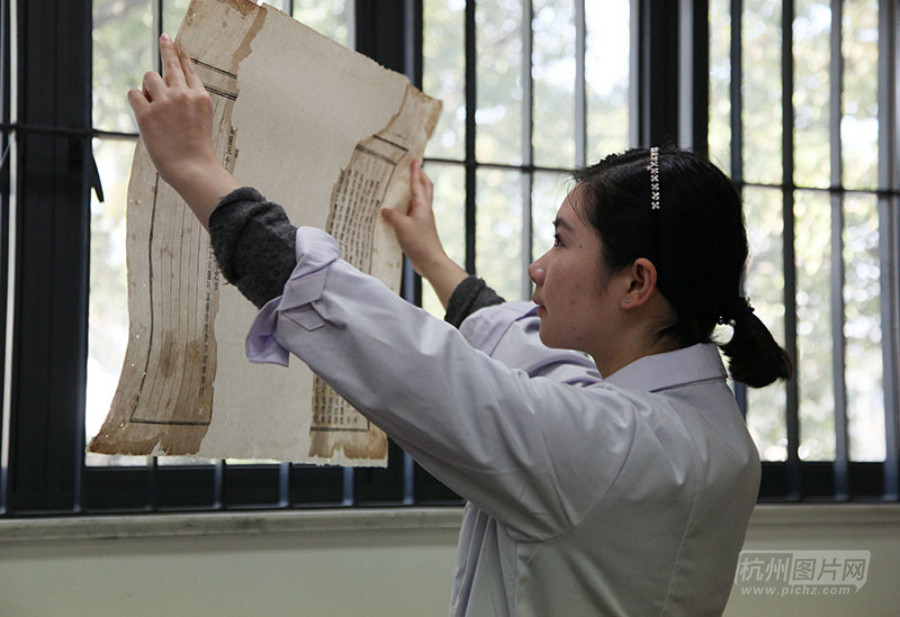

纸张上有些字迹还十分清晰,有些因为破损或卷起,或缺失。

这是一套捐献的家谱,存放在天一阁修补。

对古籍进行修复,是从物质层面进行修复、保护。

纸张取下来进行分页。

修复前的拍摄保存。

将一页估计整平。

董捷在调纸的颜色。

将古籍上的污渍清洗干净。

在古籍修复中,浆糊是必不可少的。

把水分挤压出去。

用毛巾擦干水分。

细节部分用毛笔去清理污渍。

古籍修复。

古籍修复。

用镊子修复破损的书籍。

染色后的纸张需要晾干。

谢龙龙正在修复古籍。

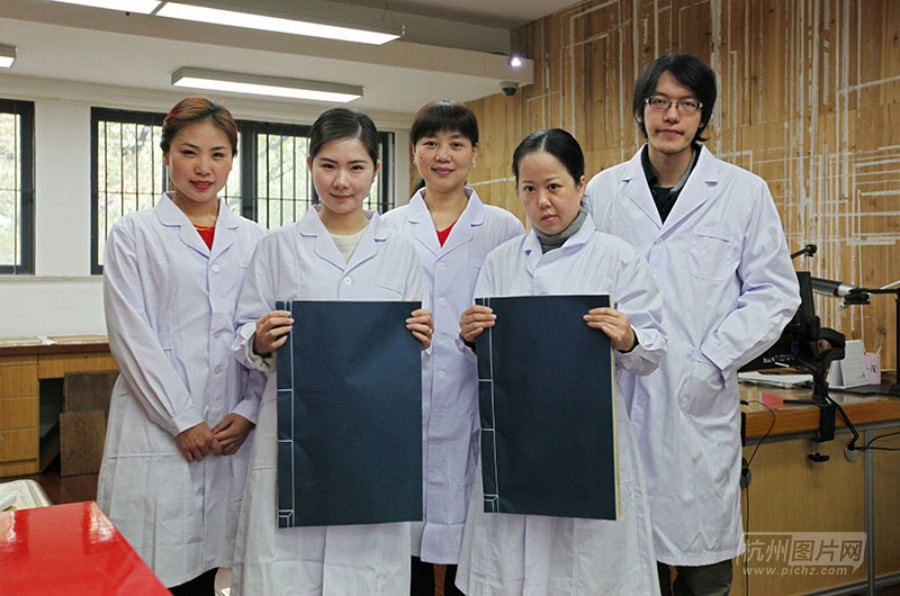

天一阁的“书医”们:为古籍“续命”。

王萍正在查看修复好的古籍有没有漏洞。

修复后多余的纸张裁剪。

敲打古籍,在装订的时候才会平整。

由于两册家谱太大,放不进压平机,用石板压着。

修复后装订。

毛笔、喷壶、镊子、浆糊都是古籍修复的基本工具。

如今,古籍修复的传统工艺已经成为一项冷门手艺,但人们对纸质书籍的热爱,仍不改初心。

本篇图文为杭州图片网原创作品,如需转载请注明出处。